Pflanzen und Tiere sind voneinander abhängig. Ihre Netzwerke können allerdings gestört werden, wenn sich der Mensch einmischt. Andreas Schaller und Frank Schurr versuchen, die komplexen Zusammenhänge zu entschlüsseln, und hoffen, eines Tages besser vorhersagen zu können, wie sich der Klimawandel oder der Einsatz von Pestiziden langfristig auf die Artenvielfalt auswirkt.

Gartenbesitzer können ein Lied davon singen. Kaum grünt und blüht es, nehmen fleißige Insekten die Arbeit auf, machen sich aber auch Raupen, Schnecken und Läuse über die zarten Triebe her. Es herrscht reges Treiben in der Natur, das aber keineswegs beliebig ist. Im Gegenteil: In der Natur existieren ausgetüftelte Netzwerke, und Pflanzen und Tiere sind durch gegenseitige Abhängigkeiten sowie Wechselwirkungen miteinander verknüpft. So besucht ein Insekt keineswegs alle Blüten, die sich ihm darbieten, Pflanzen werden wiederum nur von bestimmten Insektenarten bestäubt.

Andreas Schaller und Frank Schurr sind diesen ökologischen Interaktionsnetzwerken auf der Spur. Die Hohenheimer Biologen interessiert, welche Faktoren den Ausschlag dafür geben, wer mit wem interagiert. Denn sie sind überzeugt, dass solche Netzwerke eine wichtige Rolle für die Diversität spielen. Die Hypothese von Andreas Schaller: „Damit die Arten erhalten bleiben, brauchen wir auch die Vielfalt der Interaktionen.“

Mit dem Preisgeld der Gips-Schüle-Stiftung bereiten die Biologen einen Antrag für ein Verbundprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft vor, bei dem sie diese Rückkopplung zwischen Vielfalt und Interaktion genauer erforschen wollen. In den vergangenen Jahren wurden in Hohenheim schon mehrere Aspekte dieser Interaktion untersucht. Manche Merkmale sind leicht messbar – so muss der Rüssel eines Insekts lang genug sein, um in die Tiefen eines Blütenkelchs vordringen zu können. Aber letztlich sind die Gene verantwortlich dafür, wer mit wem kooperiert.

So, wie Menschen immer wieder neue Bündnisse schließen, sind auch die Netzwerke der Pflanzen und Tiere keineswegs statisch, sondern verändern sich permanent. Sobald eine Pflanze einen Fraßfeind er-

folgreich abgewehrt hat, kann sie sich stärker verbreiten, was wiederum Auswirkungen auf ihr gesamtes Netzwerk hat. Aber auch der Klimawandel oder der Einsatz von Pestiziden verändern das Gleichgewicht, was weitreichende Folgen hat. „Mitunter entstehen Effekte, die nicht so trivial sind“, sagt Frank Schurr. Denn es sind eben nicht nur die direkten Interaktionspartner betroffen, sondern auch weitere Organismen. „Die gesamte Stabilität der Netzwerke kann leiden.“

Diversität ist dabei selbst vielfältig zu verstehen. Denn sie lässt sich nicht nur an der Anzahl unterschiedlicher Arten ablesen. Auch innerhalb der Arten und Organismen herrscht genetische oder auch chemische Diversität. Deshalb wollen Andreas Schaller und Frank Schurr mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Disziplinen mehrere Forschungsprojekte auf den Weg bringen. Die einen konzentrieren sich auf die Netzwerke bestäubender Insekten, Andreas Schaller wird sich mit Fraßschädlingen befassen. Frank Schurr dagegen sieht sich an der Schnittstelle zwischen Experimenten und Modellen. Er will aus den umfangreichen Daten Computermodelle entwickeln, damit sich besser voraussagen lässt, wie sich Eingriffe durch den Menschen auf das komplexe Zusammenspiel von Pflanzen und Tieren auswirken.

Andreas Schaller weiß, wie sich Pflanzen wehren

Als Andreas Schaller in Bochum Biologie studierte und danach in Zürich promovierte, interessierte er sich vor allem für den Stoffwechsel von Pflanzen. Das änderte sich während einer mehrjährigen Tätigkeit an der Washington State University, die „ziemlich prägend für mich war“, wie er erzählt. Denn bei Forschungen, wie sich Pflanzen gegen Fraßschädlinge verteidigen, entdeckte man in dem Labor, dass Peptide eine wichtige Rolle spielen. „Das war bis dahin völlig unbekannt“, sagt Andreas Schaller. Seither beschäftigt er sich mit der Produktion eben dieser Peptidhormone in Pflanzen.

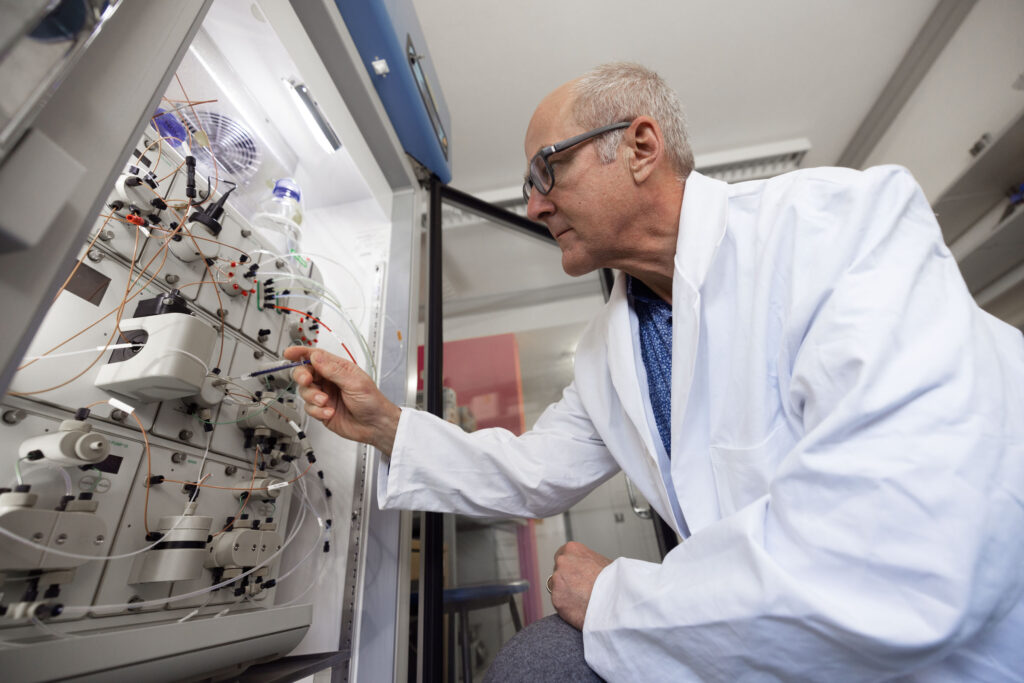

Nach dem Forschungsaufenthalt in den USA kehrte Andreas Schaller zunächst nach Zürich zurück und kam dann nach Hohenheim. „Das hat sich als glückliche Fügung herausgestellt, denn hier habe ich viele Kolleginnen und Kollegen mit ähnlichen Forschungsinteressen gefunden.“ Als Molekularbiologe ist er vornehmlich im Labor tätig und untersucht die molekularen Reaktionen, die in einer Pflanze durch einen Insektenbefall ausgelöst werden. Er schaut, welche Gene diese Vorgänge regulieren und welche Proteine an den Signalwegen beteiligt sind. Meistens arbeitet Andreas Schaller mit Tomaten als Versuchspflanze, aber auch mit Arabidopsis, einer Modellpflanze.

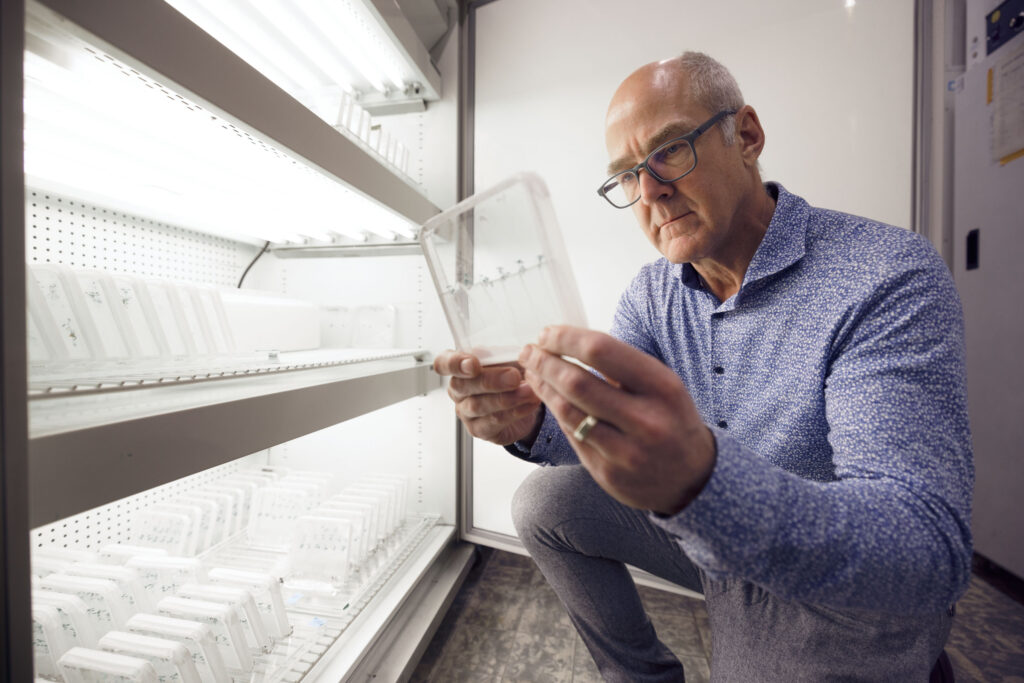

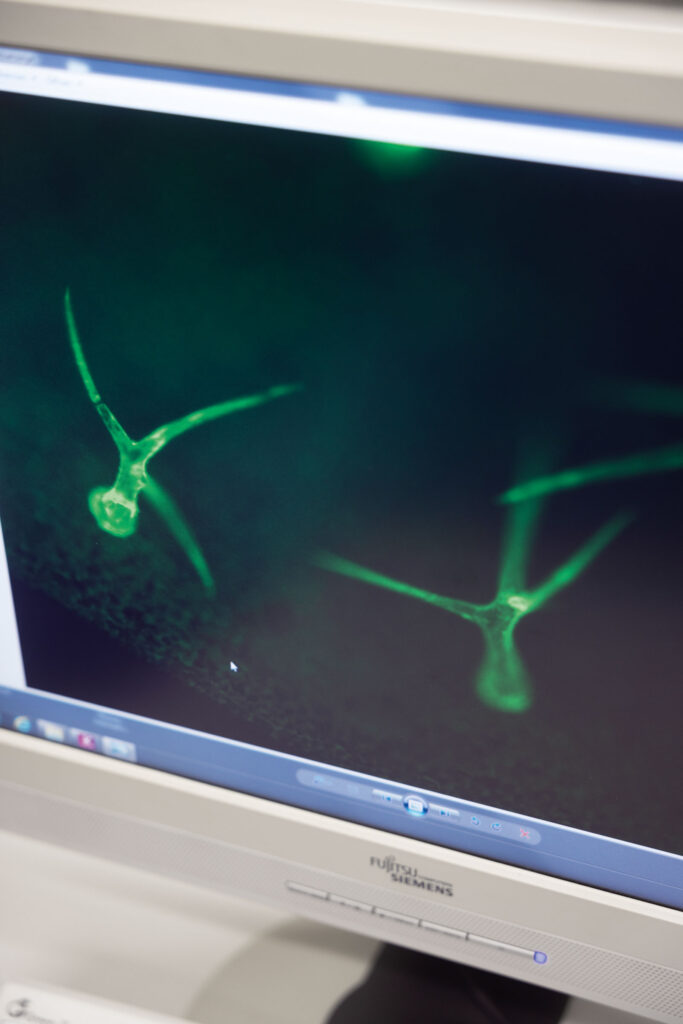

Die Pflanzen, die Andreas Schaller untersucht, wachsen im Klimaschrank. Im Labor wird deren DNA vervielfältigt und die darauf liegenden Gene werden bestimmt. Dazu leuchten die Härchen auf den Blättern

der Versuchspflanze Arabidopsis in magischem Grün.

Köstliche Gifte

Das Leben ist ein stetes Geben und Nehmen. Pflanzen wie Tiere benötigen einander, müssen sich aber auch gegen Konkurrenten und Feinde behaupten. So reagieren Pflanzen auf Befall durch pflanzenfressende Insekten, indem sie sich ungenießbar machen. Dem Menschen kann das nur recht sein, denn was Insekten schadet, kann bei ihm mitunter wohlig wirken. Ein extrem starkes Insektizid, das die Tabakpflanze produziert, ist Nikotin. Auch Koffein dient der Abwehr von Insekten. Andere Stoffe, die Pflanzen zu ihrer Verteidigung produzieren, sind aus der Medizin nicht wegzudenken, wie zum Beispiel Morphin, das aus einer der ältesten Arznei- und Kulturpflanzen, dem Schlafmohn, stammt.

Pflanzen, die erfolgreich hungrige Insekten abgewehrt haben, können sich besser vermehren und tragen damit auch zum Erhalt anderer Insekten bei. So verändert sich das Netzwerk zwischen Pflanzen und Tieren permanent – und bleibt es doch ein steter Kampf. Denn auch wenn eine Pflanze sich erfolgreich verteidigt hat, ist sie die Fraßfeinde nicht auf ewig los, weil diese wiederum Mittel und Wege finden, die Gifte unschädlich zu machen, um munter weiterfressen zu können.

Hotspot für Diversität:

519.812 Sträucher

wurden in der südafrikanischen Kapregion räumlich exakt kartiert, damit Frank Schurr die Interaktionsnetzwerke untersuchen kann von Sträuchern, ihren Bestäubern und den Insekten, die die Samen fressen.

Frank Schurr blickt in die Zukunft

Frank Schurr ist in Stuttgart geboren worden und hat nach seinem Biologie-Studium in Oldenburg und Jena „die übliche akademische Karriere durchlaufen“, wie er es nennt. Seine Promotion schrieb er in Leipzig und Kapstadt über die Frage, wie schnell Pflanzen in der Lage sind, bei einem veränderten Klima an andere Standorte zu wandern. Danach war Frank Schurr in Potsdam an der Universität sowie beim französischen Wissenschaftsrat in Montpellier tätig. 2014 verließ er den sonnigen Süden Frankreichs, kehrte in die Heimat zurück und wurde in Hohenheim Professor für Landschaftsökologie und Vegetationskunde.

Auch wenn er sich schon als Jugendlicher für Pflanzen und Tiere interessierte, arbeitet Frank Schurr heute nicht nur in der Natur, sondern vor allem auch am Computer. Dabei beschäftigen ihn die Veränderungen der Diversität aus quantitativer Sicht. „Es geht darum, Modelle zu erstellen für verschiedene Aspekte der biologischen Vielfalt“, sagt er. Dazu führt er Daten zusammen und macht mithilfe statistischer Verfahren Vorhersagen.

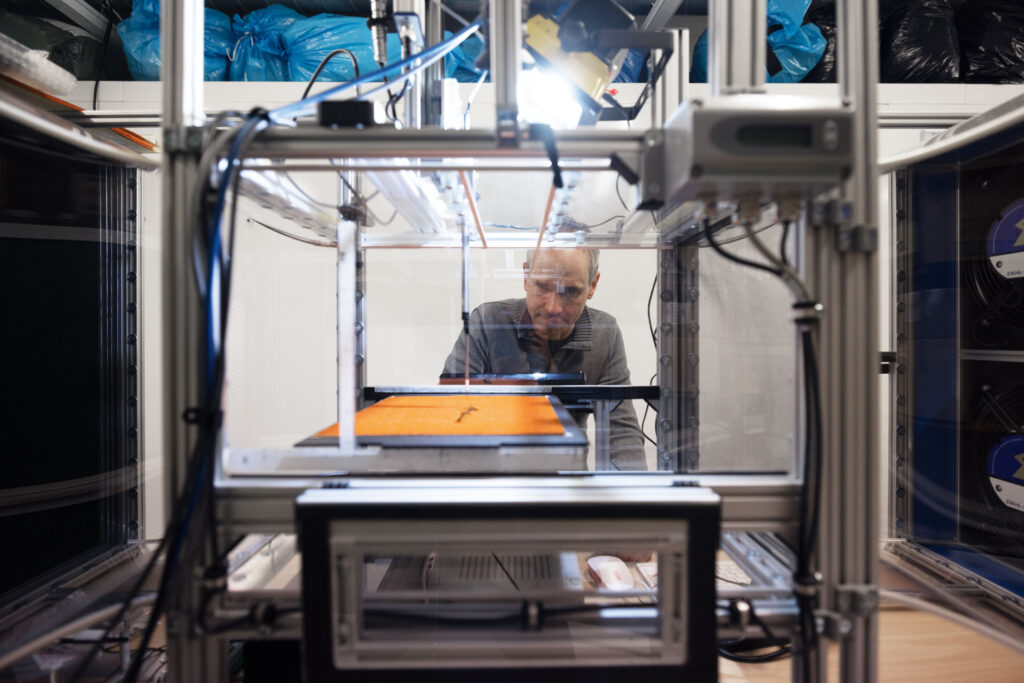

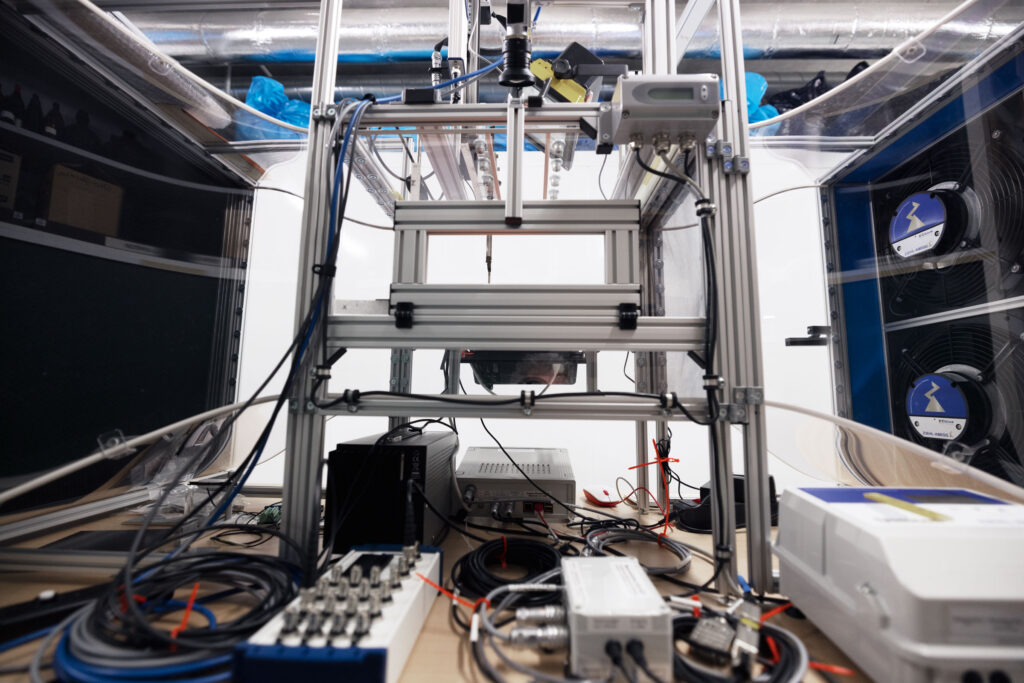

Im Windkanal werden die aerodynamischen Eigenschaften von Pflanzensamen gemessen. Sie bestimmen, wie weit der Wind die Samen trägt.