Wie alles begann

Mit dem Gips-Abbau Geschichte geschrieben

Es war ein mutiger Schritt: 1890 gaben Marie, eine vermögende Bäckerswitwe, und ihr zweiter Mann Eduard Schüle ihren Lederhandel in Esslingen auf und erwarben Anteile am Cannstatter Gipswerk. Eine gute Entscheidung, denn durch die Industrialisierung boomte das Gipsgeschäft. Schon bald kauften die beiden eine zweite Gipsfabrik und investierten in moderne Dampfmaschinen.

Gips, der lange nur als Dünger in der Landwirtschaft zum Einsatz kam, wurde immer wichtiger als Baustoff. Der Gipsstein der Schüles wurde zunächst mit Pferdefuhrwerken nach Cannstatt gebracht und dort gebrannt, gemahlen und abgepackt. Der Rohstein wurde mit schmalspurigen Feldbahnen vom Steinbruch zu den Brennöfen transportiert. Anfang des 20. Jahrhunderts schafften die Schüles als eine der Ersten in der Region einen Lkw an, was den Transport deutlich erleichterte. 1914 wurde der Lastwagen allerdings schon wieder eingezogen für den Einsatz im Krieg.

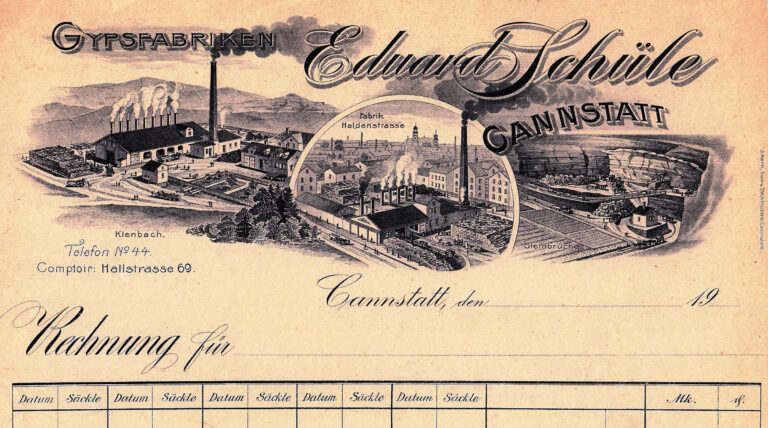

Auf dem Rechnungsbogen der „Gypsfabriken Eduard Schüle Cannstatt“ zeigte man stolz das florierende Unternehmen – vom Steinbruch bis zu den qualmenden Schornsteinen.

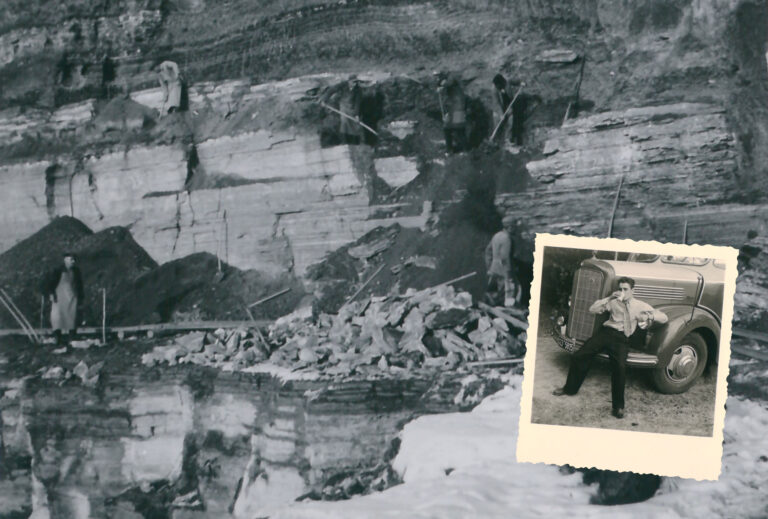

Die Söhne Emil und Bruno waren ebenfalls im Gips-Geschäft tätig und erweiterten das Sortiment. Ihre 1927 gegründete Firma „Süddeutscher Baustoff-Vertrieb Gebrüder Schüle“ produzierte nun auch neuartige Bauteile. Das Gipswerk Eltingen bei Leonberg entwickelte sich zum größten Werk im Firmenverbund der Familie, die ein wichtiger Arbeitgeber in der Region wurde. Der Gips wurde oberirdisch abgebaut, zum Teil aber auch im Untertagebau. Für den Bau der Stollen holte man eigens Experten aus dem italienischen Trentino. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch italienische Gastarbeiter im Gipsstein-Abbau tätig. Bei Betriebsausflügen wurde gemeinsam gefeiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Nachfrage nach Gips enorm, den man für den Wiederaufbau benötigte. Der „Diara“-Estrich mit eigenem Label (Foto) aus dem Gipswerk Entringen wurde nicht nur gern als Boden in Scheunen eingesetzt, sondern auch in Stuttgart beim Innenausbau genutzt, weil er die Feuchtigkeit gut regulierte. Bis heute kann man den „Diara-Estrich“ in Gebäuden in der Region finden.

Alle fünf Kinder von Marie und Eduard Schüle blieben kinderlos, sodass die Gipswerke verkauft wurden und 1965 eine Stiftung gegründet wurde. In deren Satzung schrieb man 1978 die Förderung von Wissenschaft und Forschung fest. Hierzu arbeitete die Gips-Schüle-Stiftung zunächst mit der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen und eröffnete 1983 am Fraunhofer-Institut für Bauphysik die Gips-Schüle-Abteilung. Im Lauf der Jahre kamen weitere Förderprogramme hinzu, um auch andere Forschungsbereiche im Land zu stärken. Heute finanziert die Gips-Schüle-Stiftung Spitzenforschung im Land, ermutigt Doktoranden mit Preisen, will aber auch Schülerinnen und Schüler für die Wissenschaft begeistern.

Auf den alten Steinbruch-Flächen in Bad Cannstatt und Untertürkheim wächst heute Wein. In Ammerbuch, wo einst Gips für das Werk Entringen abgebaut wurde, entsteht wieder die traditionelle Kulturlandschaft Baden-Württembergs mit Streuobstwiesen und vielfältiger Flora und Fauna.