Herausragende Dissertationen über Künstliche Intelligenz und neue Therapieansätze bei Hirntumoren.

Die Stuttgarter Gips-Schüle-Stiftung hat zwei junge, hochtalentierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihre innovativen Doktorarbeiten ausgezeichnet. Der Gips-Schüle-Nachwuchspreis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. In diesem Jahr teilen sich das Preisgeld der Mediziner Dr. med. Mirco Julian Friedrich (28) von der Universität Heidelberg und die Informatikerin Dr. rer. nat. Maria Kalweit (34) von der Universität Freiburg. Die feierliche Preisverleihung, mit Präsentation durch TV-Moderator Markus Brock, fand am Forschungsinstitut Machine-Brain Interfacing Technology (IMBIT) der Universität Freiburg statt.

„In Zeiten, wo an der Zukunftsfähigkeit unseres Landes und unserer Gesellschaft gezweifelt wird, zeigen uns diese Preisträger wie viel Leidenschaft, Energie und Know-how an unseren Universitäten vorhanden ist. Beide Doktorarbeiten beinhalten wichtige Erkenntnisse, die dazu beitragen, unsere Welt ein bisschen besser zu machen und sind daher ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. Der Gips-Schüle-Nachwuchspreis unterstützt die jungen Wissenschaftler dieses Potential weiter zu entfalten“, sagte Dr. Stefan Hofmann, Vorstand der Gips-Schüle-Stiftung bei der Feier.

Hirntumore austricksen

In der Kategorie Lebenswissenschaften ging der Preis an den Mediziner Dr. med. Mirco Julian Friedrich (28), der aktuell an der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie des Universitätsklinikums Heidelberg tätig ist. Er hat erforscht, wie Hirntumore die Immunzellen manipulieren. Im Rahmen seiner Dissertation konnte er aufzeigen, dass die Immunzellen des Körpers, die eigentlich den Tumor abstoßen sollten, vom aggressiven Hirntumor reprogrammiert werden. So werden durch einen Eingriff in die Botenstoffe körpereigene Fresszellen und Killerzellen im Gehirn so verändert, sodass sie nicht mehr ihrer eigentlichen Funktion nachkommen, nämlich in den Tumor vorzudringen und ihn abzuwehren. Dank dieser Erkenntnis hat der Mediziner nun eine Methode entwickelt, wie man die Krebszellen selbst „austricksen“ kann. Nun sucht er nach Wegen, um Immunzellen gentechnisch so zu verändern, dass sie die Krebszellen abwehren können und zur Heilung beitragen können. Auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten hat Mirco Friedrich versucht, bei erkrankten Mäusen die ursprüngliche Immunantwort der Fresszellen wieder zu aktivieren. Dabei kam ein Medikament zum Einsatz, das eigentlich für andere Zwecke entwickelt wurde. Mit Erfolg: Die zuvor entdeckten Signalwege konnten unterbrochen und die Immunantwort reaktiviert werden.

Neue Therapeutika bereits patentiert

In einem nächsten Schritt will Mirco Friedrich Wege finden, um patienteneigene Immunzellen gentechnisch so zu verändern, dass sie zum einen Krebszellen erkennen und zum anderen nicht mehr vom Tumor manipuliert werden können. Mit einzelnen Stücken aus dem mutierten Genom des Tumors könnten Patienten quasi geimpft werden und Immunzellen zusätzlich mittels der Genschere CRISPR/Cas9 vor den Gegenangriffen des Tumors geschützt werden. „Wir haben diese Therapeutika bereits patentieren lassen“, sagt Mirco Friedrich, der jetzt im Rahmen einer Studie menschliche Zellen nutzen wird. Friedrich: „Der Weg ist noch ein langer und der Aufwand ist enorm, aber die Hoffnung ist groß, dass wir dann gegen diese Abwehrmechanismen beim Gehirntumor und anderen Krebserkrankungen geschützt sind.“

Künstliche Intelligenz flexibler gemacht

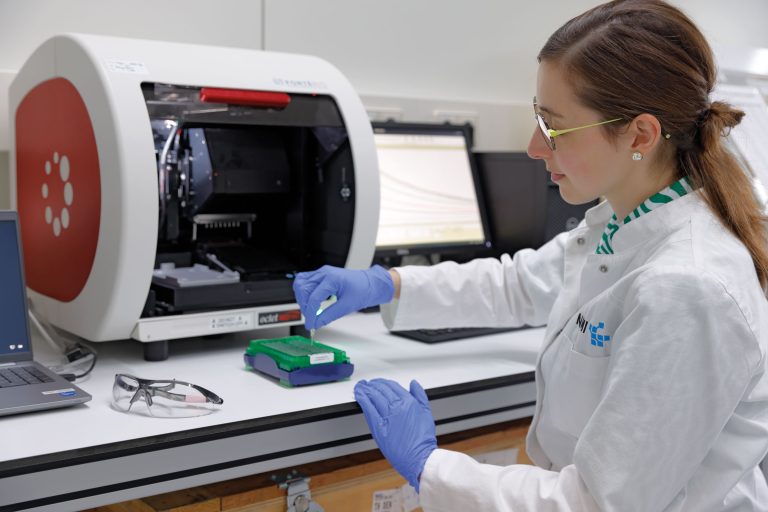

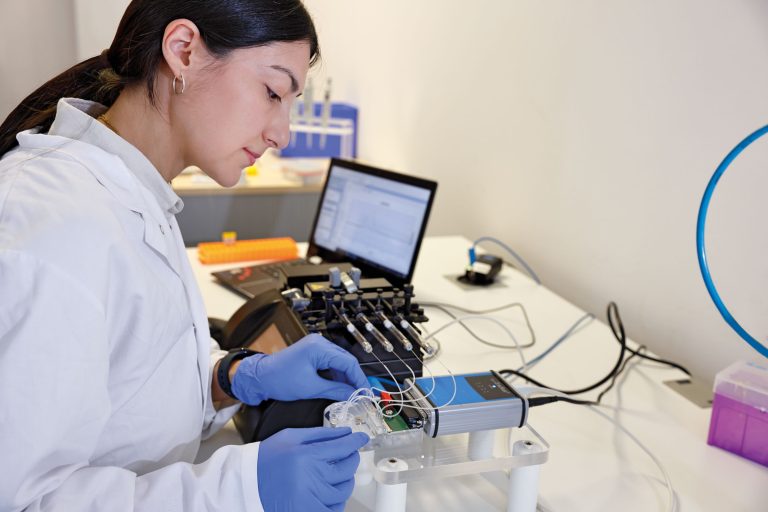

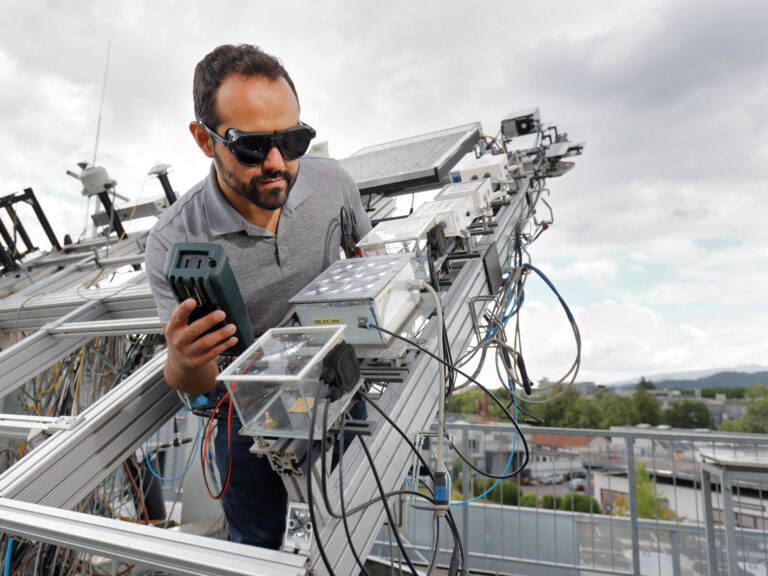

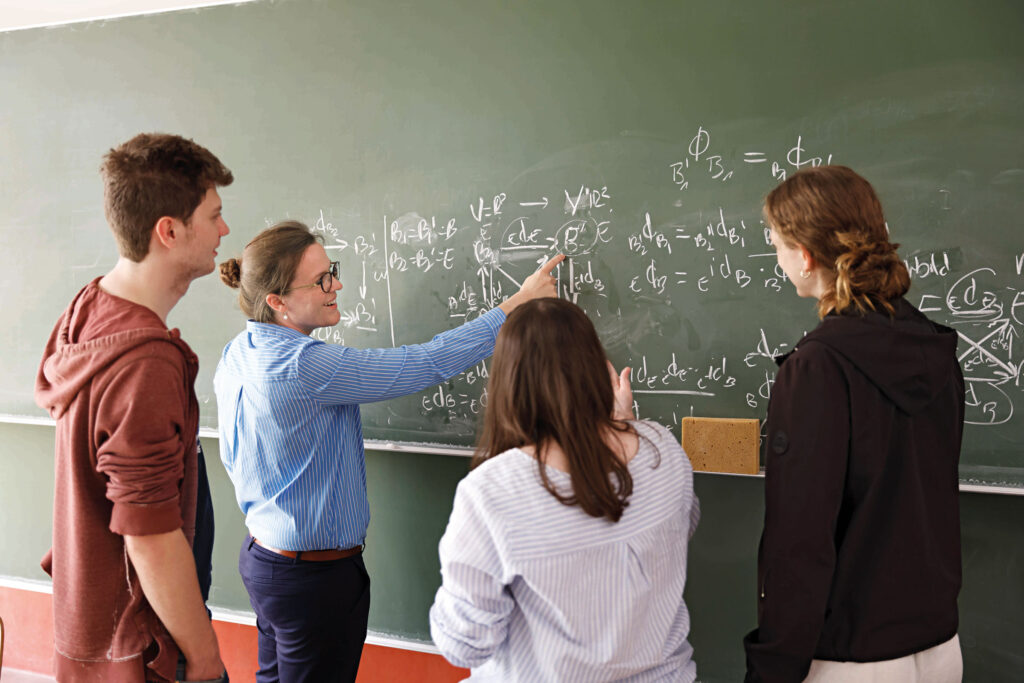

In der Kategorie Technikwissenschaften wurde die Informatikerin und KIForscherin Dr. rer. nat. Maria Kalweit (34) ausgezeichnet. Sie arbeitet am Forschungsinstitut Machine-Brain Interfacing Technology (IMBIT) an der Universität in Freiburg. Die Wissenschaftlerin wollte wissen, wie KIModelle auf variable Alltagsbedingungen optimal reagieren können – und dabei möglichst effizient bleiben. Sie konzentrierte sich auf „Deep Learning“. Das ermöglicht, auch aus komplexen Daten automatisch wichtige Merkmale herauszufiltern und in komplexen Abstraktionsebenen darzustellen. Letztlich hat Maria Kalweit eine Methode entwickelt, mit der sich KI-Systeme an die Variabilität echtweltlicher Aufgaben anpassen können, die sich im Alltag stellen – ob in der Medizin oder im Auto.

Mikrocontroller für Epileptiker

Maria Kalweit hat beispielsweise einen winzigen Mikrocontroller für Epileptiker mitentwickelt, der die Lebensqualität von Patienten deutlich verbessern könnte. Dieser implantierte Schrittmacher im Gehirn könnte nahende Anfälle erkennen und abwenden. „Der Chip muss aber effizient sein, schließlich kann man nicht ständig die Batterie wechseln“, sagt Maria Kalweit. Sie hat mit Medizinern und Mikrosystemtechnikern einen Mikrocontroller entwickelt, der dank ihrer Forschung kleiner als ein Fingernagel sein könnte, weil er mit wenigen Parametern optimal arbeiten kann und deshalb kaum Energie verbraucht und äußerst wenig Wärme produziert. Sollte ein solcher Chip eines Tages auf den Markt kommen, würde das die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern, ist sich Maria Kalweit sicher.

Dynamische KI bei autonomem Fahren

Künstliche Intelligenz hilft aber auch beim autonomen Fahren. Dabei muss die KI in der Lage sein dynamisch auf unterschiedliche Umgebungen zu reagieren. „Man kann der KI beibringen, wie sie reagieren soll, wenn ein Kind auf die Straße rennt“, sagt Maria Kalweit, „aber was ist, wenn es plötzlich drei Kinder sind? Oder vier?“ Ihre Antwort: Die KI muss hier adaptiv sein, sich also an die sich ständig verändernde Umgebung anpassen können – auch im Straßenverkehr. Maria Kalweit hat einen dynamischen Algorithmus entwickelt, damit die KI die richtige Entscheidung treffen kann, einerlei, ob ein Fahrzeug von drei oder hundert Autos umgeben ist. Die Ergebnisse, die sie in einem Projekt mit BMW miterarbeitet hat, sind bereits patentiert worden. DeepSet-Q Learning ist eine innovative Methode, um beim autonomen Fahren auf verschiedenste Situationen optimal reagieren zu können.

gemacht. Foto: Detlef Göckeritz

Nachwuchspreis in der Kategorie Lebenswissenschaften. Dr. Stefan

Hofmann (li.) und Prof. Peter Frankenberg (beide Gips-Schüle-Stiftung)

gratulieren. Foto: Jürgen Gocke

Hirntumore Immunzellen manipulieren. Foto: Detlef Göckeritz