Warum konnte SARS-CoV-2 sich so rasant ausbreiten? Rayhane Nchioua hat entdeckt, dass das Virus einem antiviralen Faktor ausweicht und einen anderen sogar benutzt, um menschliche Zellen effektiv zu infizieren.

Viren? Halb so wild, dachten viele – bis Corona die Welt lahmlegte. Seither haben viele Menschen eine genauere Vorstellung davon, welche Kämpfe im menschlichen Körper zwischen Viren und Immunsystem toben. Aber warum konnte sich SARS-CoV-2 so rasant ausbreiten? Das hat Rayhane Nchioua für ihre Doktorarbeit untersucht – und konnte interessante Antworten liefern: Das Virus schafft es nicht nur, die Immunantwort, mit der Viren abgewehrt werden, abzuschwächen.

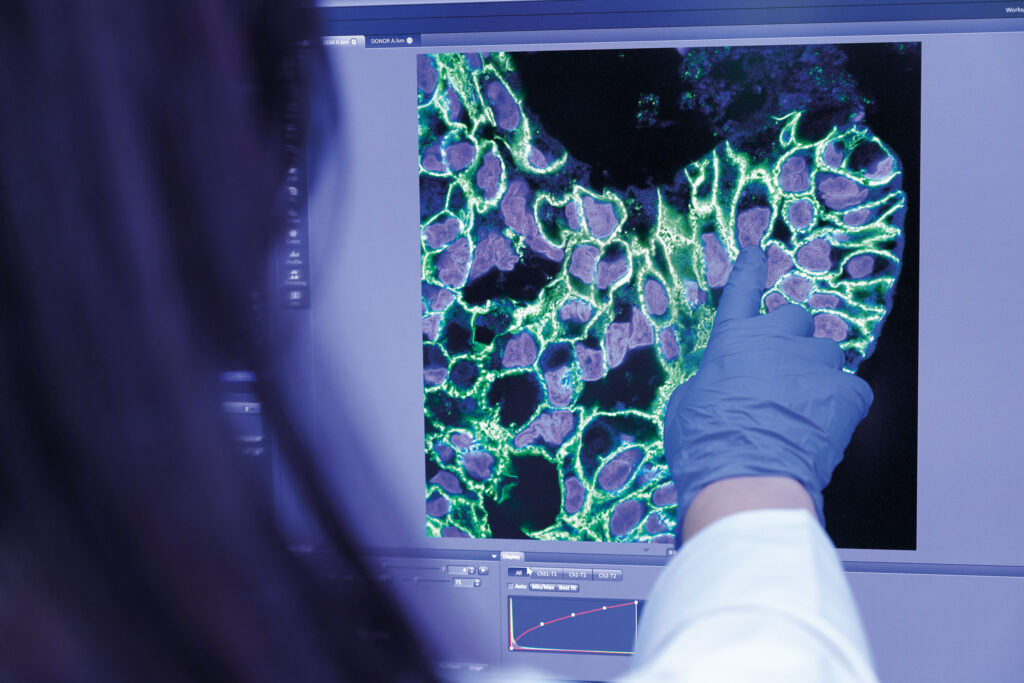

Corona nutzt diese Abwehr sogar trickreich für die eigenen Zwecke. Um diese Strategie zu verstehen, hat die Wissenschaftlerin verschiedene Proteine ins Visier genommen – unter anderem das antivirale Zinkfingerprotein. Das verhindert an sich, dass sich Viren vermehren können, indem es die sogenannten CpG-Dinukleotide nutzt, um Viren unschädlich zu machen. Rayhane Nchioua konnte zeigen, dass diese Abwehr bei SARS-CoV-2 deshalb so schlecht funktioniert, weil das Virus an den menschlichen Wirt angepasst war – es enthält nämlich nur noch sehr wenig CpG-Dinukleotide.

Die engagierte Mikrobiologin hat eine weitere Entdeckung gemacht, die „eine große Überraschung“ war, wie sie erzählt. Dabei ging es ebenfalls um Proteine – sogenannte IFITMs. Auch sie wehren an sich Viren ab – allerdings nicht SARS-CoV-2, wie Rayhane Nchioua gemeinsam mit ihrer Kollegin Caterina Prelli Bozzo zeigen konnte. Anders als bisher angenommen, wehren die Proteine das Virus keineswegs ab, sondern verstärken die Infektion sogar.

Virusabwehr:

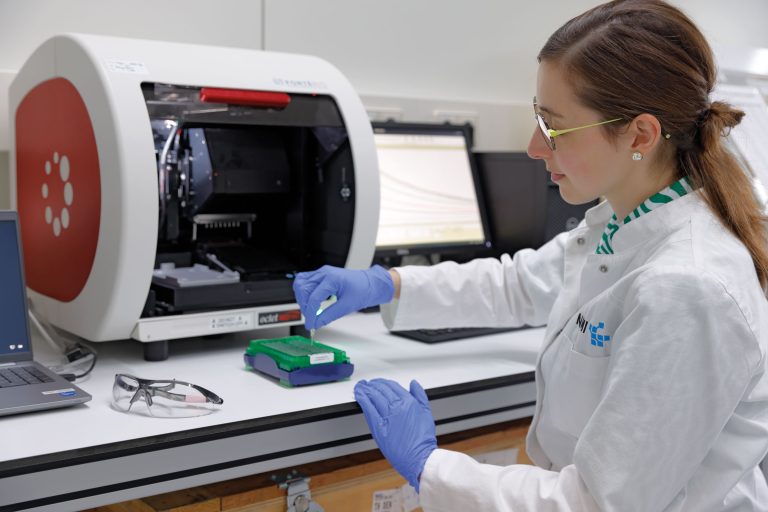

200 Erbinformationen

von Coronaviren wurden an der Uni Ulm mit SARS-CoV-2-Viren verglichen.

Den Viren Paroli bieten

Schon als Kind hat sich Rayhane Nchioua für Wissenschaft und Medizin interessiert. „Ich wollte nicht nur das lernen, was in den Schulbüchern steht“, erzählt sie. Sie ist auf zwei Kontinenten mit verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Geboren wurde sie in Marokko, wo sie die ersten Jahre in einer kleinen Stadt mitten in der Wüste lebte. Mit 17 Jahren zog sie ins französische Nîmes zur Familie der Mutter. Dort hat sie Mikrobiologie studiert und kam über eine Station in Montpellier schließlich nach Ulm.

Als Ausländerin in Deutschland habe sie allerhand Probleme mit der Bürokratie gehabt, erzählt die Preisträgerin. Erstaunt hat sie, dass hier die meisten Führungspositionen von Männern besetzt sind – und es für sie wenige weibliche Vorbilder gebe. „Aber das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern“, meint die Dreißigjährige, deren Devise lautet: „Wir wollen keine Sonderrechte, sondern gleiche Rechte.“

Rayhane Nchioua könnte sich gut vorstellen, in Ulm zu bleiben. Falls die Post-Doc-Zeit künftig auf drei Jahre beschränkt wird, müsste sie Deutschland allerdings verlassen, „weil es unrealistisch ist, nach drei Jahren eine feste Stelle als Professorin zu bekommen“. Das ist ihre Vision: eines Tages Professorin für Virologie mit eigenem Labor zu werden und „langfristig eine ganze Abteilung zu leiten, um unser Fachgebiet zu stärken“.